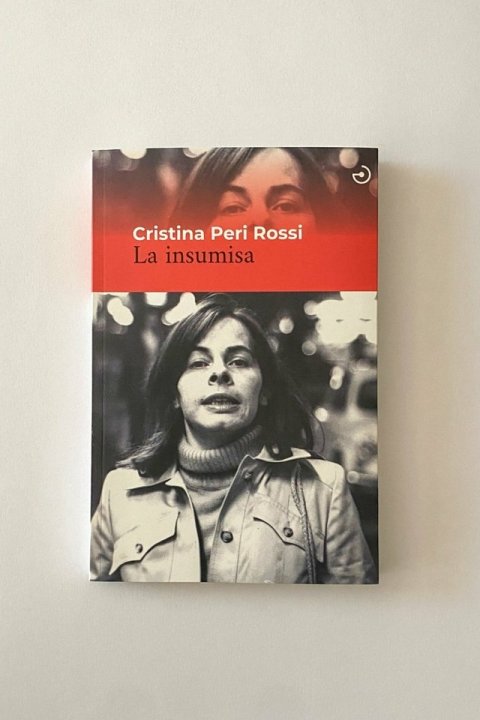

Lecturas: “La insumisa”, de Cristina Peri Rossi

Esta es la historia subjetiva y literaria, una autobiografía sobre el deseo, el exilio y la propia lengua de la autora uruguaya, que hace un año ganó el Cervantes de Literatura y cuyo premio retiró la actriz Cecilia Roth.

Por Dolores Pruneda Paz/ Télam

“La insumisa”, último libro de la uruguaya Cristina Peri Rossi, es la historia subjetiva y literaria de la infancia y adolescencia de esta autora de culto y escasa circulación en Argentina hasta que a sus 80 años, hace un año, ganó el premio Cervantes de Literatura, el más importante de las letras castellanas.

La publicación de MenosCuarto, sello que trae “La insumisa” a la Argentina a dos años de su lanzamiento en España, país donde Peri Rossi vive hace medio siglo, desde que dejó Uruguay escapando de las dictaduras de la región, viene a reconfirmar el flujo de una obra fundamental, llamativamente desatendida de este lado del Atlántico y del Río de la Plata.

Fue una editorial pequeña e independiente, la cordobesa Caballo Negro, la que zanjó 60 años de omisión cuando en 2021, anticipándose al Cervantes, publicó por primera vez textos suyos: “Detente, instante, eres tan bello” reunió la poesía completa de una autora traducida a 20 idiomas, admirada por Julio Cortázar, referente de los feminismos, traductora, periodista y activista política que, sin embargo, no había ingresado a los catálogos locales.

La novela autobiográfica “La insumisa” llega en ese contexto, saldando ese bache en el terreno literario argentino. Peri Rossi ganó la Beca Guggenheim entre tantísimas distinciones que recibió por su lenguaje despojado y preciso, donde el erotismo se tornó una decisión estética que rompió cánones y mostró una literatura poderosa: explícita, lésbica y un humor que no es burla, está lleno de piedad y de afecto.

“La primera vez que me declaré a mi madre, tenía tres años… Yo tenía propósitos serios: pretendía casarme con ella.. constituir un matrimonio lleno de amor, ternura, comprensión y gustos compartidos”. Así empieza el libro donde narra con dulzura y asombro su primera infancia y juventud.

Están los meses que a los cuatro años pasó en el campo con su tía, directora de escuela pública, y su tío, jefe ferroviario “buenazo” y silencioso, conviviendo con peones, corderos, avestruces y amaneceres llaneros donde “el sol era el huevo del mundo”. Está la casa levantada en medio de las vías de los ingleses, adonde su madre la había enviado por un enfermedad pulmonar, probablemente la misma que a sus 80 años hace que casi no de entrevistas ni asista a actos de premiación.

“Yo no he sido cronista de la realidad -escribió Peri Rossi en el discurso que la actriz argentina Cecilia Roth leyó durante la entrega del Cervantes-. Me he sentido muchas veces como Casandra, en la ‘Eneida’, vaticinando un futuro y unos peligros que pocos veían. Pero no concibo una literatura solemne”.

Esa literatura cuenta con ensayos, novelas y cuentos premiados (”El libro de mis primos”, “Los museos abandonados”), con poemarios disruptivos como el erótico “Evohé”, con prohibiciones en su país cuando ya estaba exiliada en Barcelona, centro editorial latinoamericano donde aún reside y donde se consagró como un pilar de la literatura castellana.

“Convertí la resistencia en literatura -dijo Roth, en aquel acto, en su nombre-, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, desde mis libros, desde mi vida he intentado como doña Quijota ‘desfazer’ entuertos y luchar por la libertad y la justicia, aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa. No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla”.

Así es que el tío culto, funcionario público y gran lector “ferozmente misógino” que tantas veces evoca, con gratitud, en charlas públicas y clases universitarias, reaparece en “La insumisa”.

“Hay algo que siempre le deberé a mi tío -escribe en la novela-: que su biblioteca no fuera exclusivamente de clásicos. Que al lado de Shakespeare estuviera John Osborne, y al lado de Virgilio, Vicente Aleixandre. Una divertida turda de infames locos”.

Y enumera “La balada del café triste”; “El filo de la navaja”; “Las olas”: “Así aprendí que la seducción de la lectura empieza por el nombre del libro”, señala volviendo sobre esa cosa deseante que conduce su vida y esta biografía, que la hace mirar a su bisabuela migrante, Marcela Frugone, suicida, y que al final de su vida, 40 años ella mayor que Marcela, la hace preguntarse sobre el amor, su propio exilio y su lengua.

“Dejar un amor es perder un dialecto”, escribe cuando descubre que su registro de la extrañeza del exiliado no coincide con su fecha de desembarco en Barcelona, el 20 de octubre de 1972, sino que comienza un año después, el día que se separa para siempre de su pareja.

Por Dolores Pruneda Paz/ Télam

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite desde $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Comentarios